2008年05月05日13:30 城端

善徳寺の前には出店が並びお祭りムード満点。

(街のメインストリートを練り歩く剣鉾とお神輿)

腹が減ったので、田村萬盛堂で饅頭を買ってお店を出ると、昨日同様着物を着た『機(はた)の声じょうはな』の方に遭遇。

「もうすぐ山車が一番狭い路地を通るんです。私達も見に行く途中なので、一緒に行きましょう。」

例の『屋根が反り返って幅を狭くする仕掛け』が見れるところである。

路地の場所はちょうど所望体験の場所「旬の味 まねき」さんの近くだったのだが、それが仇に・・・。

曳山の通過時刻と所望開始が同時刻で・・・。

ぎりぎりまで待ったが、いち早く庵屋台が路地を通過してしまったので、急ぎ「まねき」さんへ。

しかし、今写真を見ると、屋根に雨よけのシートが掛かってしまっていますねぇ。

※庵唄所望

曳山祭りの山車と並ぶ見所が「庵屋台」であります。

江戸時代、城端のシルク商達が江戸や京都の「茶屋」に特別な思いを抱いたようで、建築士などを派遣して構造等を観察し、精巧な茶屋のミニチュア屋台を制作。

茶屋で奏でられていた色恋の唄も聞き取り、曳山の行列に組み込まれたミニチュア屋台の中で曲を奏でることで、城端に居ながらにして、江戸・京都のの華やかな雰囲気を味わおうとしたのが起源だとか。

そして、「所望」とは、「庵唄を自分の家の前で演奏して欲しい」と事前にお願いする事で、家の前に庵屋台が停まって、お座敷の前で曲を披露してくれるという風習のようです。

(観光協会のプランは、希望者を募って、料亭のお座敷を使って所望を体験していただくというもの)

(「まねき」さんの前で、庵唄を奏でる庵屋台)

・・・皆さん着飾ってますねぇ。

・・・もうちょっといい服着たほうが良かったかしら?

体験参加者は、各町の庵屋台の代表の方から「披露する唄を記した色紙」を受け取る「主人」の役も行わねばなりません。

屋台6基に対して、お座敷の人数は7人。クジで受け取り役を決めたのですが私は『はずれ』。

しかし、心優しい方が

「私達はグループで来たので、数人体験できれば十分です。どうぞ。」

と、譲ってくださいました。

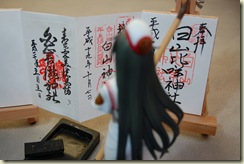

出丸町の色紙を受け取りました。

・・・。

ま、下手な合成だけど、ネタだし、いっか。

所望体験を終えて外へ。

曳山は「牛山(ぎゅうやま)」とも言われます。

車輪の仕掛けにより、「ギュー」っというきしみ音が盛大になるのです。

true tearsでも、小さめですがきしむ音が入ってました。

実際には、山車の近くでは、会話が困難なくらいの音量。

ただ、その音は祭り行列から遠くでも聞こえるため、街のテンションを上げていることは間違いありません。

・・・よく小さな祭りではあるじゃないですか。

「この村祭りらしいけど、静かだね?ホントにやってるの?」

みたいなことが城端では無いです。祭りでは非常に重要な事です。

不思議な事にこの「ギュー」という音。「ゴトゴト」という低音と、「キー」という高音が、遠くでは・・・なんとなく太鼓と笛のお囃子のように聞こえるの。

曳山の四本の柱に一人ずつ人が付いています。

写真で柱が少し傾いているのが判るかと思いますが、曳山の屋根を支える柱には「遊び」があり、ある程度動きます。この遊びで、障害物に屋根が当たるのを防いでいるとのことです。

また、天井の紐を引いて、屋根を反りあげるのも、この方々の役目です。

子供は・・・おじいちゃんと一緒に眺めを楽しんでいるだけのようです。

将来に向けてのイメージトレーニングでしょうか。

善徳寺前を練り歩く山車。

本来なら絶好の撮影スポットなのでしょうが、あいにくの小雨模様。

つまり、「見たかったら、また来年も来られぃ!!」という事のようです。

西下町の公民館前にやってきました。

昨日のガイドさんの解説によれば、ここで山車の180度ターンが見られるそうです。

各山、どれだけスムーズにターンできるか腕の見せ所。

長が皆に指示を出して、いざ!!

ものの数秒でターン。

・・・壊れるんじゃないかと思うくらい激しい。

よくまわるもんだ。

中には、途中で止まってしまったり、曳き手と長で思惑が違っていたりする山も。

この恵比寿様は、上手いと思った。

そして庵屋台と山車が、メインストリートに集まり始める。

出丸町までの庵唄所望が終わり、時刻は17:30。

一番山の諫鼓山が止まって、提灯取付けの準備をしたものの、雨が本降りになり、取付けが開始される様子は無い。天候の様子見のようだ。

飯でも食うとしよう。

途中、以前true tearsパネル展をやっていた会場で、曳山祭りに関わる人々に注目した写真展が開かれていた。

みんな生き生きしてるね。

18:30。

仕方なく飯屋で中華丼を食い、じょうはな座で先のさくら祭りの写真展に立ち寄ってみた。

・・・おや、夜桜の写真が一枚も無いなぁ。自分も出してみればよかったかな。

メインストリートに出るも、牛山の音は聞こえず。

・・・寒かったので車に戻って待機することにした。

山車解散予定時刻は22:00。それまでに雨が上がるという可能性を信じて。

みなみらんぼうも書いていたじゃないか。『降り止まぬ雨はありません。』と。

ラジオの天気予報に聞き入る。『明日に向けて天候は回復するでしょう』

19:30。

フロントガラスに水滴が付かなくなった。

メインストリートに戻ってみる。

牛山の音が聞こえ期待が膨らんだが・・・様子がおかしい・・・。

牛山・・・撤収のようです。

寿老人が山宿前に到着。

どうやら神様を一旦山宿に戻すらしい。

またこの「戻す」という行為は珍しいようだ。

縁起が悪そうに見えて、「福の神が緊急事態で帰ってくる」と考えれば、山宿にとっては光栄かもしれない。よほど居心地が良かったのであろう。

曳山会館にも、山車が戻ってきました。

曳山会館には、3基の山車が常設されているのですが、この曳山祭りで他の三基と交代させているそうです。

去年展示されていた寿老人など三基は、来年の祭りまでお目にかかれないということになります。

ご神体が山車から降りられます。

昔は力自慢らが背中に担いで、はしごを使って乗り降りさせていたそうですが、今はフォークリフトが専らだそうです。

帰ってきた寿老人。

この手前の仕掛け人形、前回舞を見せてくれたじょうはな座のお嬢に似てると思うのは哲翁だけかな。

庵屋台は、練り歩きを続行しておりました。

所望とかかれた家の前で唄を奏でながら、ゆっくりメインストリートを企業家支援センター方面へ練り歩く。

この日は、最後まで庵屋台に付いて歩き、宵の街に響く庵唄に聞き入った。

庁舎前で集合して、各町へ解散していったのは22:30過ぎであった。

うーむ。

この所望という行為、以前白川郷のどぶろく祭りの光景に通ずるところがありますね。

多分五箇山もそうなんでしょうけど、基本的に邪気払いを先頭に(白川郷では鬼)、神輿や太鼓、幡やひれ、獅子舞、神主などの行列で練り歩き、要望があった家の前で、何かを奉納する(白川郷では獅子舞・鶏闘楽)。

おそらく、五箇山、白川郷は昔から富山との結びつきが強かったらしいので、祭りの形態は共通していたのでしょう。

しかし、城端ではより楽しいものにするため曳山が行列に加わった。

まぁ、想像ですが。

さて、今日は高岡でお泊り。

26:00。

むっくりホテルのベッドから起きて、テレビをつける。

いえ~ぃ、富山で生true tears♪

のえちゃんの兄と主人公の交換条件の回でした。

2008年05月06日10:00

快晴ってどういうことだよ。昨日の雨はいったい何?

城端行こうかなと思ったのですが、なんとなく疲れがたまってたので、ゆっくり一般道で福井まで帰ることに。

ふと思い立って、途中で小矢部の埴生公民館に立ち寄る。

富山県小矢部市は、街の関連の建物を有名な洋風建築物に似せて建てるなんていう楽しいことをやっているのですが、こちらの公民館は東京駒場の前田邸を模して建てられています。

本物はこちら。

「うみねこのなく頃に」をプレイされた方なら、見たことあるはず。

そして、小矢部の石動駅の前を通過して帰ってゆくのでありました。

次は7月の虫干し法要ですかね。まぁ、毎月の雛見沢ついでに田村萬盛堂には寄るかな。あと蒲焼食べたい。